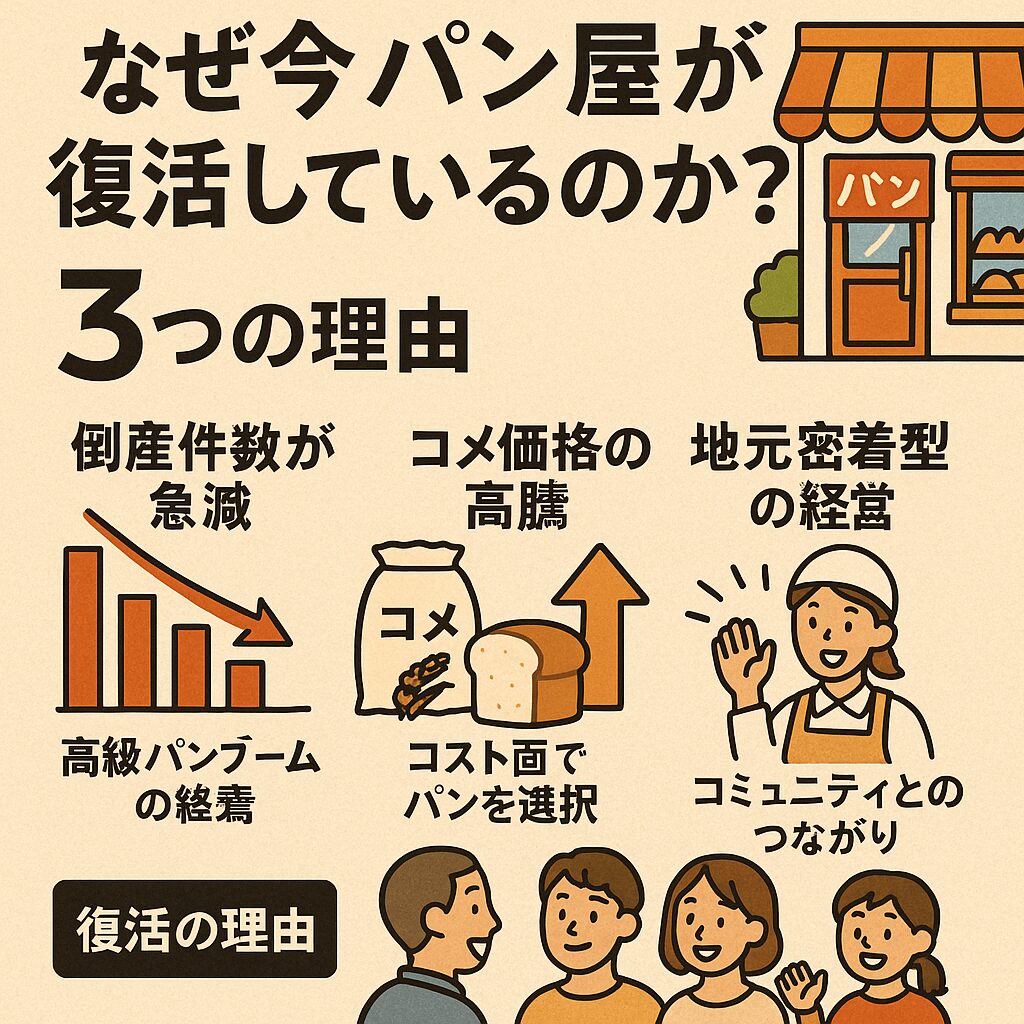

「最近、パン屋さんが元気を取り戻しているらしい!」

そんな話題が注目を集めています。一時は高級パンブームの反動や物価高騰で厳しい状況が続いていたパン業界ですが、2025年に入ってから倒産件数が大きく減少。その背景には、意外な“あの食材”の価格変動も関係しているようです。この記事では、パン屋さんの復活の理由と今後の展望について、わかりやすく解説していきます!

パン屋の倒産が急減した背景とは?

かつてはブームに乗って次々と出店していたパン屋さんですが、ここにきて状況が変わり始めています。最近では倒産件数が大幅に減り、業界に明るい兆しが見えてきました。

倒産件数が半減した最新データ

ここ数年、物価の上昇や原材料費の高騰などで厳しい状況が続いていたパン屋さんですが、2025年に入ってからその倒産件数がぐっと減ってきました。東京商工リサーチの調査によると、2025年1月から4月までの倒産件数はわずか7件で、前年同期の13件から半分近くも減少しています。これまで「高級パンブーム」の波に乗りすぎて逆に苦しくなったお店も多かった中、ここにきてパン屋業界にちょっとした明るい兆しが見えはじめています。大変な時期を乗り越えて、堅実に地元に根ざしたパン屋さんが見直されているのかもしれませんね。

高級パンブームの終焉とその影響

少し前までは「1本800円以上!」というような高級食パンが話題になっていました。でも、ブームが過ぎ去ると、お客さんの足は一気に遠のいてしまいました。特に値段に見合った価値を感じられなかった人たちからは、「やっぱり普段食べるパンはもっと気軽な価格でいいよね」という声が多く聞かれました。その結果、価格重視の消費行動が強まり、地元で愛されてきた昔ながらのパン屋さんに再び注目が集まり始めたんです。ブームに頼らず、地道に続けてきたお店が強さを見せる時代に変わってきたのかもしれません。

小麦価格の落ち着きがもたらした安心感

パン作りに欠かせない小麦粉は、ここ数年でかなり価格が上がってしまいました。電気代やガス代も含めた「材料以外のコスト」も増え、パン屋さんの経営を圧迫していたんです。でも最近、その小麦価格が少し落ち着いてきたことで、パン屋さんもようやく価格転嫁を終えられるようになり、お店を続けやすくなったと言われています。価格が安定すれば、先の見通しも立てやすくなり、倒産のリスクも減っていきますよね。

家計防衛でパンが再注目された理由

パンが再注目されている理由のひとつが、「コスパの良さ」です。最近は米の価格が高騰していて、ごはんよりもパンの方が安く食べられるということで、家計を守るために朝食や軽食をパンに変える家庭が増えています。たとえば、6枚切りの食パン1枚は約35円、お茶碗1杯のご飯が50円とすると、パンの方が15円も安いんです。これが毎日のこととなれば、月に1,000円以上の節約になることも。「安くておいしい」パンは、今や家計の味方です。

地元密着型のパン屋が強いワケ

チェーン店やコンビニと違って、街のパン屋さんには「人の温かさ」があります。顔なじみの店主が作るパン、毎朝声をかけてくれるスタッフ、地域イベントとの連携など、パンを通じて「人と人とがつながる」場所になっています。そんなパン屋さんには、固定ファンがいてくれるので、多少の値上げがあってもお客さんは離れにくいんです。こうした関係性が、パン屋さんの復活を支える大きな力になっているんですね。

コメ価格の高騰がパンに追い風?

「パンよりも米のほうが主食として安心」と思われてきた日本の食卓にも、変化の波が訪れています。米の価格高騰が続く中、コスト面で有利なパンが注目されるようになりました。

お茶碗1杯と食パン1枚の価格比較

最近よく聞くのが「米が高くなったね」という声。実際に、コメの価格は上がり続けていて、今ではお茶碗1杯(約100g)で50円ほど。一方、スーパーで売られている6枚切りの食パン1枚は約35円なんです。たった15円の差とはいえ、毎日となると月に1,000円以上の違いになります。特に3人家族で毎朝ご飯を食べていたら、パンに切り替えることで年間1万円以上の節約も可能に。このちょっとした差が、家計を守る大きな決め手になっているんですね。

朝食をパンに変えた家庭の増加

「朝ごはんはパン派」という人、増えていませんか?炊飯器でご飯を炊く手間や時間を考えると、パンならトースターで2〜3分。忙しい朝にぴったりなんですよね。最近では、共働き家庭や子育て中のママ・パパにも支持されていて、手軽にエネルギー補給できるパンが再注目されています。食パンにチーズや卵をのせたり、フルーツジャムでちょっと豪華にしたりと、バリエーションも豊富で飽きないのが魅力です。

単身者・高齢者層にパンが人気な理由

ひとり暮らしの学生や高齢の方にとって、ご飯を炊くのって意外と面倒な作業。特に暑い季節は炊飯器の熱も気になりますよね。パンなら冷蔵庫から出してすぐ食べられたり、冷凍保存もできて長持ちします。最近では、食物繊維やビタミンが入った健康志向のパンも増えていて、「パン=太る」というイメージも少しずつ変わってきました。スーパーやコンビニでも手軽に買えるのもポイントです。

弁当よりもパン?価格と手軽さの勝負

ランチタイムに食べるものとしても、パンは注目されています。お弁当は手作りも購入もコストがかかりがちですが、パンなら100〜200円で満足感ある軽食になります。特に最近は惣菜パンのバリエーションが豊富で、からあげパン、たまごパン、焼きそばパンなど「一品でおかず+主食」が完結する手軽さが受けています。さらに、片手で食べられるという利便性も、移動中の食事や忙しいビジネスパーソンにとっては嬉しいポイントです。

米業界の苦境とパン業界の好機

一方で、コメ農家の倒産や休業が増えてきているというニュースもあります。政府の備蓄米放出などで価格調整はされているものの、今のところ米の価格が下がる気配はあまりありません。そんな中、相対的にコスパが良く見えるパンは、まさに“追い風”を受けた状態です。長年、日本の食卓の主役だった米が少し陰ってきた今こそ、パン屋にとってはチャンス。でも一過性の流行にせず、どう活かすかが問われているとも言えますね。

パン屋が倒産から立ち直るためのヒント

大変な時期を乗り越えたパン屋さんたちは、何をどう変えたのでしょうか?その答えは、小さな工夫と地元に根ざした取り組みにありました。

ブームに頼らない経営体制づくり

「高級パンブーム」のような流行に乗るのは確かに一時的な売上アップにはつながります。でも、ブームが終わったあとに客足が一気に遠のくことも。これでは長く続くお店にはなれません。今、復活しているパン屋さんの多くは、「自分たちのお店にしかできないことは何か?」を考え直し、地道に経営の基盤を作り直しています。価格、味、接客、どれも地に足のついたやり方で、地域のお客さんとの信頼関係を大切にしているのが特徴です。

コミュニティとつながるパン屋づくり

地域に根ざしたパン屋さんは、ただパンを売るだけじゃありません。保育園や小学校とのコラボ、商店街のイベントへの出店、地元の農家さんとの食材連携など、「地域の一員」として活躍することが多いです。こうした取り組みは、SNSなどでは話題になりにくいかもしれませんが、口コミや人づてでお客さんが増えていく原動力になります。毎日のように通ってくれる常連さんの存在は、どんな広告よりも強力な支えになりますね。

SNSを活用した新しい集客方法

「お店を知ってもらう」ための手段として、SNSは今や欠かせない存在です。InstagramやX(旧Twitter)で、焼きたてパンの写真や製造の裏側を紹介することで、ファンを増やしているパン屋さんがたくさんあります。特に写真映えするクロワッサンやクリームパンなどは人気で、「このパン食べたい!」という気持ちを引き出せます。投稿内容も固すぎず、親しみのある言葉で発信しているお店ほど、フォロワーの反応が良い傾向にあります。

原材料コストの管理と工夫

パン作りに必要な材料費はまだまだ高止まり状態。でも、うまくコストを管理して乗り切っているお店もあります。たとえば、無駄な廃棄を減らすために予約販売を増やしたり、食パンだけを専門に扱うことで材料を絞って仕入れを工夫したり。さらに、地元の農家さんから直接食材を仕入れることで中間コストを省くこともできるんです。こうした細かな工夫の積み重ねが、お店の継続につながっています。

小規模経営でも勝てる戦略

大手チェーンに比べて、小さな個人店は不利と思われがち。でも今は、小規模だからこそできる柔軟な対応や、個性的な店づくりが評価される時代です。焼きたての香りが漂う小さな店内、毎日同じ顔ぶれのスタッフ、常連さんとの会話…そういった「人のぬくもり」があるお店は、わざわざ足を運びたくなる魅力があります。「大きくなること」だけが成功ではなく、「地元に愛される」ことがパン屋さんの生き残る鍵になっているんですね。

まとめ:パン屋の復活は一時的な現象じゃない

パン業界を取り巻く環境は大きく動いていますが、今後の展開次第では、さらなる成長も見込めそうです。私たち消費者の選択が、パン屋さんの未来を支える鍵になるかもしれませんね。

ここ数年、パン屋さんは高級志向のブームや物価高騰のあおりを受けて、大変な時期を過ごしてきました。けれど2025年に入り、倒産件数は大幅に減少。そこには、コメ価格の高騰や消費者の家計防衛意識、そして地域に根ざしたパン屋さんの努力がありました。

「安くて手軽で、しかもおいしい」そんなパンの魅力が見直され、もう一度パン屋さんが注目を集めている今こそ、業界にとってのチャンスとも言えます。ただの一過性の流行に終わらせず、地域とのつながりや、お客さんとの信頼関係を大切にしながら、これからのパン屋さんがどんな進化を見せてくれるのかが楽しみですね。

コメント